Pas de théorie alambiquée ici : la capacité d’une batterie à stocker et restituer de l’énergie ne relève pas de la magie, mais d’une mécanique électrochimique pointue, capable d’inverser ses réactions avec une précision remarquable. Certaines, comme les batteries sodium-ion, s’accommodent de la température ambiante ; d’autres, à l’image des batteries à flux, exigent des conditions plus spécifiques pour donner le meilleur d’elles-mêmes.

Tout repose sur les matériaux choisis et l’architecture de la cellule : c’est là que se joue la performance énergétique. Sous une apparence de simplicité, se cache une série d’équilibres délicats : sécurité, longévité, coût. L’industrie s’évertue à trouver le juste compromis, à croiser parfois les innovations ou à glisser un zeste d’intelligence logicielle dans la gestion. Dernièrement, les batteries modernes embarquent des dispositifs sophistiqués pour surveiller leur état, traquer les faiblesses potentielles et anticiper la moindre défaillance en amont, bien avant qu’un incident n’apparaisse.

Le stockage d’énergie : pourquoi les batteries sont devenues incontournables

L’intégration des énergies renouvelables bouleverse le paysage : ni l’éolien ni le solaire ne s’ajustent à la demande, et c’est l’équilibre du réseau tout entier qui vacille au gré des caprices de production. Les batteries apportent ici un ancrage solide. Elles absorbent les pics d’énergie, comblent les creux, garantissent une alimentation stable et permettent de réagir aux sursauts de consommation sans relancer de vieilles centrales polluantes qui traînent leur passé d’un autre temps.

Les systèmes de stockage d’énergie (BESS) trônent aujourd’hui au cœur des réseaux électriques modernes. Leur présence n’est plus discutable : ils ouvrent la voie à un réseau souple et réactif. Partout, de nouvelles installations voient le jour, rapprochant l’ensemble du système d’une flexibilité inédite. Installées à la sortie des parcs photovoltaïques ou intégrées aux zones urbaines les plus sollicitées, ces batteries deviennent les garantes silencieuses de la stabilité électrique.

Ce changement s’impose peu à peu dans les habitudes. L’électricité en surplus n’est plus perdue : cellules et modules la captent et la restituent au moment critique. Quand la production fléchit, ces stocks prennent le relais et réduisent la dépendance aux vieilles centrales. Résultat : un réseau renforcé, moins fragile, infiniment plus agile. La batterie, placée au centre du jeu, permet de mieux prévoir, d’absorber les à-coups et d’orchestrer la transformation en cours du système énergétique.

Comment fonctionne une batterie de stockage, de la chimie à l’électricité

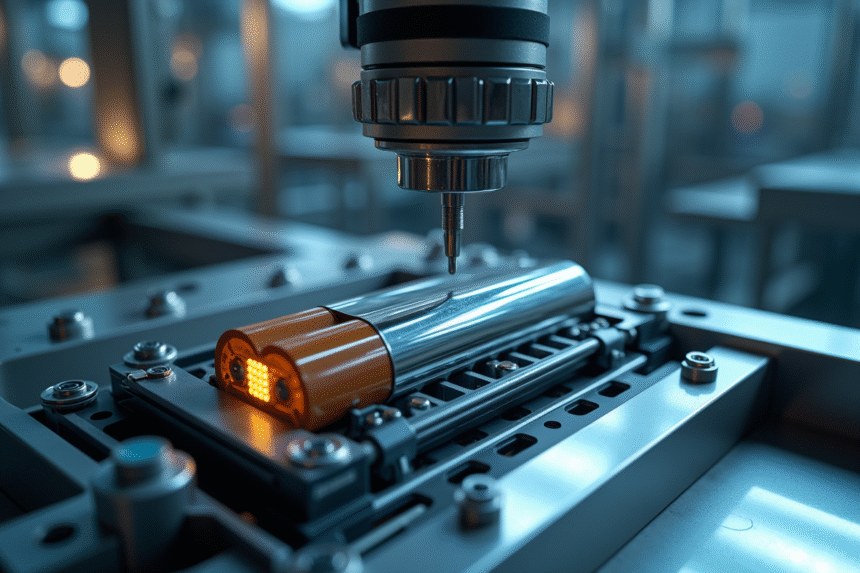

Le principe de la batterie de stockage : maintenir une réserve d’énergie capable d’être mobilisée quasi instantanément. Elle reçoit l’électricité, la convertit grâce à une réaction chimique, puis la libère sur demande. Le cœur de ce processus : deux électrodes, l’anode et la cathode, plongées dans un électrolyte qui sert de passerelle aux ions, orchestrant mécaniquement le stockage ou la décharge de l’énergie.

Sur le marché, la technologie lithium-ion s’est imposée grâce à sa forte densité énergétique et sa capacité à encaisser des milliers de cycles. Dans chaque cellule, les ions lithium se déplacent d’une électrode à l’autre, sous le regard permanent d’un système de gestion électronique (BMS). Celui-ci surveille la température, équilibre la charge entre les cellules, empêche la surcharge ou la décharge extrême, et contribue à prolonger la durée de vie de l’ensemble.

Dans les grands ensembles de stockage, des milliers de cellules sont interconnectées et chapeautées par une électronique de contrôle de haute volée. Cette organisation permet de lisser la production intermittente des renouvelables, d’encaisser les chocs et de réinjecter l’électricité sur le réseau exactement quand il le faut. À la clé : une gestion dynamique du flux énergétique, taillée pour les exigences contemporaines.

Quels systèmes de batteries pour quels usages ? Tour d’horizon des principales technologies

Le secteur du stockage énergétique s’appuie sur une grande diversité de technologies. Voici les options majeures et leurs principaux domaines d’utilisation :

- Les batteries lithium-ion dominent le secteur des appareils électroniques, des véhicules électriques et du stockage stationnaire. Leur grande densité énergétique, leur capacité de réaction rapide et leur durée de vie élevée expliquent leur prépondérance actuelle.

- Les batteries plomb-acide, très robustes et faciles à recycler, restent la solution privilégiée pour le stockage de secours, les systèmes d’urgence ainsi que le démarrage des véhicules. Leur coût abordable compense leur encombrement soutenu.

- Les batteries nickel-cadmium, désormais minoritaires, sont toujours recherchées dans les environnements soumis à de fortes amplitudes thermiques ou nécessitant des cycles de décharge profonds.

- À grande échelle industrielle, la batterie sodium-soufre se démarque pour le stockage stationnaire à haute capacité. Son fonctionnement à température élevée limite son usage à des contextes spécifiques.

- Les batteries à flux redox, fondées sur deux électrolytes circulant dans des réservoirs différents, offrent une rare flexibilité : capacité et puissance peuvent être ajustées indépendamment, un point fort pour les opérateurs exigeant un dimensionnement précis.

À l’extérieur de ces grandes familles, d’autres formes de stockage font leur chemin : mécanique (pompage-turbinage, volants d’inertie), thermique ou hydrogène. Mais, à ce jour, les batteries lithium-ion, enrichies par les recherches sur les batteries à flux, tracent la route dans le stockage stationnaire en laboratoire et sur le terrain.

Projets innovants et perspectives d’avenir dans le stockage d’énergie par batteries

Le paysage du stockage électrique évolue vite : partout en France, acteurs privés et énergéticiens accélèrent la mise en service de systèmes BESS à des points stratégiques du réseau. Désormais, ces installations ne se contentent pas de réguler la production : elles stabilisent l’ensemble, rendent plus fluide l’intégration des renouvelables et participent à la sécurité d’approvisionnement à l’échelle nationale.

L’accélération est frappante. En 2023, la France dépasse le gigawatt de capacités de stockage raccordées, le signe d’une transformation rapide du système énergétique. Des opérateurs publics comme RTE investissent dans des outils inédits pour faire face à la volatilité croissante des productions vertes. De l’autre côté de la frontière, la Belgique mise sur des alliances entre industriels locaux et acteurs européens pour avancer collectivement.

L’innovation s’appuie sur plusieurs leviers : prolonger la durée de vie active des batteries, raffiner la gestion des cycles de charge et de décharge, concevoir des modules toujours plus flexibles. Les initiatives se multiplient autour du couplage à l’hydrogène ou du développement de parcs décentralisés. Le secteur explore aussi d’autres pistes : la batterie à flux redox gagne du terrain, avec sa souplesse d’utilisation, ouvrant la voie à une diversification bienvenue des alternatives au lithium-ion.

Demain, la batterie se glissera partout, discrète mais décisive, au cœur d’un réseau électrique qui apprendra, corrigera ses écarts lui-même, et tournera résolument le dos à l’improvisation d’hier.