En France, la circulation d’un véhicule sans conducteur humain reste strictement encadrée par le Code de la route, même lorsque l’intelligence artificielle prend les commandes. La loi exige qu’un opérateur puisse reprendre la main à tout moment, sauf dans certains cas de tests expérimentaux autorisés par décret. Les fabricants doivent obtenir une homologation spécifique, distincte de celle des modèles classiques, avant toute mise en circulation.

Les constructeurs ne sont pas seuls sur ce terrain : plusieurs start-ups françaises développent des solutions logicielles dédiées à la conduite automatisée, en partenariat avec les pouvoirs publics. L’écosystème évolue au rythme de la réglementation nationale et des avancées technologiques.

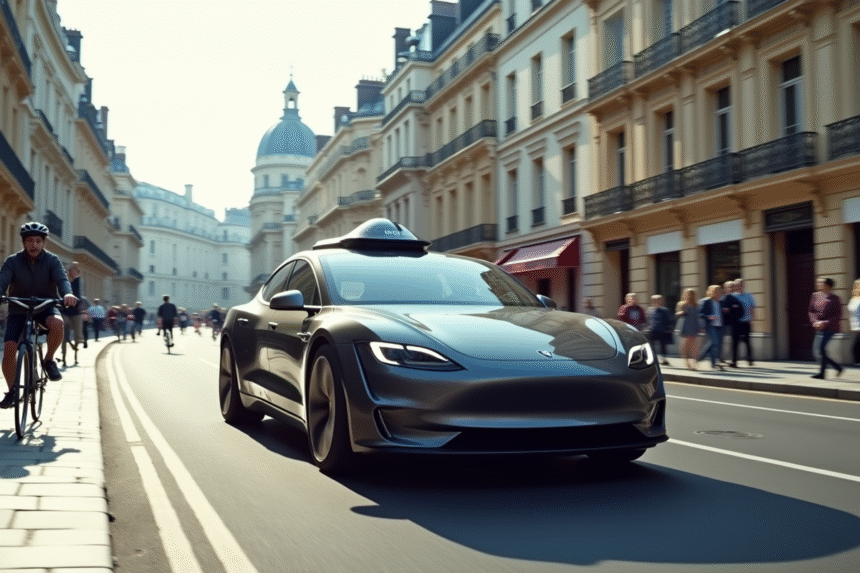

Véhicule autonome : comprendre les bases et les niveaux d’automatisation

Le véhicule autonome ne se réduit pas à une absence de conducteur. Ce concept renvoie à une multitude de cas de figure, selon le niveau d’autonomie atteint par l’électronique embarquée. Les ingénieurs ont défini une progression en cinq étapes qui va de l’assistance basique jusqu’à la disparition pure et simple de toute intervention humaine.

Voici les cinq paliers de la Society of Automotive Engineers (SAE), qui font désormais référence en France :

- Niveau 1 : assistance ponctuelle, comme le régulateur de vitesse ou le maintien dans la voie.

- Niveau 2 : automatisation partielle, l’automobile gère certaines fonctions, mais le conducteur doit rester vigilant en permanence.

- Niveau 3 : le système assure des tâches spécifiques, et la reprise en main par l’humain doit pouvoir s’effectuer à la demande.

- Niveau 4 : autonomie avancée sur des trajets définis, le conducteur n’intervient qu’en cas de nécessité.

- Niveau 5 : autonomie totale, aucun humain requis, quel que soit le contexte de circulation.

En pratique, la plupart des voitures autonomes actuellement testées en France relèvent des niveaux 2 ou 3. Le code de la route exige toujours qu’un conducteur puisse reprendre le contrôle du véhicule autonome à tout moment. Ce cadre évolue, mais la frontière entre systèmes automatisés et autonomie intégrale façonne encore le secteur. Les constructeurs répondent à ces exigences en intégrant les technologies d’automatisation graduellement, tout en veillant à la sécurité et à la responsabilité imposées par la législation française.

Quelles technologies rendent possible la conduite sans intervention humaine ?

Ce qui propulse le véhicule autonome, c’est d’abord l’intelligence artificielle. Sans elle, pas de décisions rapides, pas d’adaptation aux aléas du trafic, pas de prise en compte du moindre imprévu. Pour décrypter la route et anticiper les réactions des autres usagers, la voiture autonome s’entoure d’une batterie de capteurs : caméras, radars, lidars, chaque équipement livre sa propre interprétation de l’environnement.

Les capteurs et l’intelligence artificielle traitent un flux continu de données : marquages au sol, feux de circulation, mouvements de piétons ou de cyclistes, véhicules en approche. Le système croise toutes ces informations pour bâtir une image la plus fidèle possible de la situation. À chaque instant, l’algorithme évalue, hiérarchise, puis choisit la trajectoire la plus adaptée.

Un véhicule équipé, une autonomie orchestrée

Différents dispositifs interviennent en synergie pour assurer cette autonomie progressive :

- Le régulateur de vitesse adaptatif ajuste la vitesse selon la densité de circulation.

- L’assistant de maintien dans la voie corrige la trajectoire sur les axes rapides.

- Les systèmes de freinage d’urgence détectent et réagissent aux obstacles imprévus.

La vidéo voiture autonome montre bien la coordination permanente entre capteurs et intelligence de bord. Si la technologie avance vite, la fiabilité ne laisse aucune place à l’approximation : le moindre défaut remettrait en cause la confiance dans les systèmes automatisés. Ingénieurs et experts français, main dans la main avec les spécialistes du domaine de la conception fonctionnelle, poussent la recherche afin d’offrir une autonomie sans faille sur les routes françaises.

Panorama des acteurs et des initiatives françaises dans le secteur

La France s’affirme comme une terre d’expérimentation pour le véhicule autonome. Le paysage réunit industriels, laboratoires, start-ups et collectivités, tous engagés dans la même dynamique d’innovation. Quelques grands noms et projets structurent cet écosystème.

Du côté des industriels, le groupe Renault et Stellantis mettent au point des prototypes de voitures autonomes conçues pour le transport routier automatisé. Ces essais, réalisés sur routes ouvertes ou dans des centres urbains fermés, s’appuient sur des partenariats de recherche avec l’IFSTTAR, l’INRIA et d’autres instituts. L’État participe aussi à travers des programmes comme SAM (Sécurité et Acceptabilité de la Mobilité autonome), qui réunit industriels, chercheurs et collectivités afin d’observer le comportement des véhicules autonomes en conditions réelles.

Plusieurs villes, telles que Lyon, Rouen ou Toulouse, accueillent aujourd’hui des navettes sans chauffeur : véritables plateformes de test grandeur nature pour la mobilité autonome. Ces essais s’intègrent à une ambition européenne : renforcer la compétitivité, limiter l’impact environnemental du transport et explorer l’intégration des énergies renouvelables dans les flottes du futur.

Le dynamisme des start-ups françaises donne le ton : Heex Technologies développe des outils de gestion intelligente des données, Navya conçoit des navettes autonomes, Easymile déploie des solutions sur des sites privés. Ces entreprises incarnent la vitalité du secteur, entre percées technologiques, démonstrations publiques et coopérations internationales.

Entre promesses et défis : où en est la réglementation en France ?

La réglementation évolue au fil des avancées dans le secteur du véhicule autonome. Depuis 2021, la loi autorise la circulation de ces voitures autonomes sur routes ouvertes, mais à des conditions strictes. Le code de la route reconnaît désormais le « système de conduite automatisé » et soulève une interrogation majeure : qui répond en cas de problème ?

Désormais, la loi distingue clairement entre le conducteur humain et le système automatisé. Quand l’automatisation prend le relais, la responsabilité peut incomber au constructeur automobile ou à l’exploitant technique. Ce basculement redéfinit le partage des rôles et des risques.

Trois grands chantiers réglementaires se dessinent :

- Sécurité routière : chaque véhicule autonome doit prouver qu’il sait gérer l’imprévu, respecter les règles et anticiper tout obstacle.

- Assurance auto : les contrats s’adaptent pour tenir compte de la faute technique ou logicielle. Les assureurs testent de nouvelles formules de couverture.

- Protection des données : la collecte massive d’informations par les capteurs embarqués demande des garanties solides sur la cybersécurité et le respect de la vie privée.

Le décret du 29 juin 2021 précise les règles encadrant les expérimentations, l’homologation, le contrôle et la surveillance des systèmes automatisés. Dans le débat public, la capacité des voitures autonomes à offrir un niveau de sécurité au moins égal à celui d’un conducteur humain continue d’alimenter la discussion. La confiance, la robustesse des technologies et leur acceptation collective restent au cœur des enjeux. Un chantier, à la croisée de la technique, du droit et de la société, loin d’être refermé.